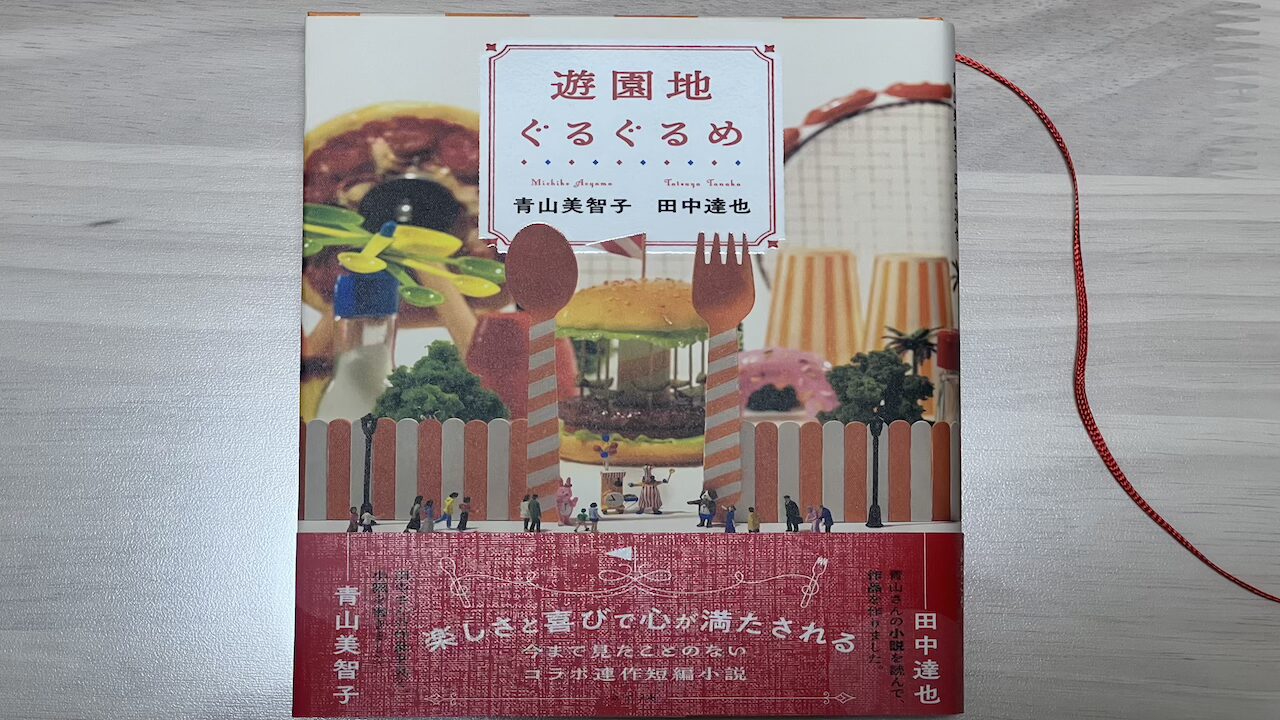

本の紹介(帯)

-表表紙-

田中さんの作品を見て、小説を書きました。――青山美智子

青山さんの小説を読んで、作品を作りました。――田中達也

楽しさと喜びで心が満たされる

今まで見たことのない

コラボ連作短編小説

-背表紙-

ワクワクのつまったワンダーランドへようこそ

-裏表紙-

とある町にある「遊園地ぐるぐるめ」。

訪れた人のお客さんと、そしてー。

日常をちょっと一休み。

幸せと満足感に溢れた読書体験が、あなたをお待ちしております。

『木曜日にはココアを』

『人魚が逃げた』など、青山美智子さん作品の装丁を数多く手掛ける田中達也さんのアート作品。

こんかいは「田中さんの作品を見て(各章の扉のアート)、青山さんが物語を執筆

🔻▼🔻

その物語を読んで、田中さんがさらに作品を作成(各章の終わりのアート)」

という、最後の1ページまでワクワクが詰まった一冊です。

全文、本の帯より引用

青山美智子さんの本について

青山さんの著書で初めて読んだのがどれだったか忘れちゃったけど、確か「お探し物は図書室まで」という本だった気がする。そうかそうか、こんな小説の書き方もあるよなーと思いつつ読み進めてどっぷりハマり、出ている本を片っ端から買って読んだ。その人の最新作。

全体通しての感想(ネタバレは無し)

良い。とても良い。

すごく読み易くてちょっとウルっとくるハートフルな本。サクサク読めるので2時間もあったら読み切っちゃうと思う。早く次の小説が出ないか待ち遠しい。

毎回思うけど、青山さんは書くの上手いなと思う。難しい言い回しみたいなものは出てこないし、難解なテーマを扱っていないからとっつき易い。じゃあ内容が浅いのかというとそんなこともなく、ストーリーもしっかりしているし、そういえば一歩踏み込んで考えたことないなーと思うような、考えさせるようなセリフも出てくるし、話のまとめ方も綺麗だなと思う。

本を通して一つのテーマ・題材があって、そのテーマを軸に人物(視点)を変えて章ごとに短編になっている本。今回のでいうと遊園地がテーマ。なので、各章で共通する場所で話が展開するし、同じ人物も出てくる。その描写がいやらしくなく、自然と差し込まれているのがまた上手い。

特に良かったところ

今回の取り組みが特に面白いのなと思ったので、そこについて言及。

帯の紹介のところにも書いたけど、この作品のコンセプトになっている流れが独特。

作品を見る(田中さん)→作品から小説を書く(青山さん)→作品(田中さん)

これは画期的だなと思った。何かにインスピレーションを受けて別の人が作品を、というのはありそうな気がするけど、元の人にまたバトンを渡すというのは想像したことなかった。

第1章は具体的にどんななのかがよくわからないから普通に読むんだけど、読み終わった後に作品が載っていて、あ、こういうことかと理解できた。

それがわかると、第2章ではどこに注目したんだろうとか、読み終わった後の作品はどんなのなんだろうという楽しみ方ができる。これは新しい体験。

読み終わっての自分の変化

まず、遊園地の印象がグッと上がった。こんなに楽しげな場所だったのかと。今後、遊園地に行った時には、周りの人の様子とかスタッフさんとかの様子とかも意識できそうな気がする。楽しみ方の幅が増えた感がある。

あと、青山さんの小説は外さないなと改めて思った。些細なことかもしれないけど、一文が短くて行間を多めに取っているのは特徴なのかなと気づいた。これをすることによって、頭に浮かぶイメージと読むスピードが丁度いい塩梅に調整されているのではないかと。文字を読んでいるんだけど映像でタイムリーに見ているような感覚になる。というのが今更ながらの発見。

最後は田中さんの作品。今まで何の気なしに可愛い表紙だなと思ってチラッと見ていたけど、今回ので意識するようになった。一見、元の材料が何かわからないくらいに自然と溶け込んでいて、よくよく見ると、ああ!と気づく。こういう見方があるんだと知ると、日頃見ているものに別の視点を入れられるんじゃないかと思わされる。

自分の趣味で音を録るというのがあるんだけど、鳥の声とか、水の音みたいなやつ。固定観念で、これはこの音、あれはあの音みたいに狙って録ってたけど、AとBを組み合わせたら、とか、CとDを重ねたらどうかなとか、そんなこともできそうな気がする。

まとめ

とても良い一冊。

ぜひ読んでもらいたい。

いつか絵本も書いてくれないかなとこっそり期待している。

コメント